4.8. Anreise

Die Anreise erfolgte mit der Bahn und Privat-PKW. Standquartier der Exkursion ist das Klosterhotel „Ludwig der Bayer“ in Ettal. Der Ort Ettal ist geprägt vom Benediktiner-Kloster und der barocken Basilika.

Das Klosterhotel liegt direkt gegenüber der Abtei, wo auch die Haltestelle für den ÖPNV ist. Mit dem kostenlosen Gästeticket waren die TeilnehmerInnen in der Umgebung bis nach Garmisch-Partenkirchen mobil. Wer nicht eh schon ein Deutschlandticket hatte, nutzte diese günstige Gelegenheit.

5.8.. Weidmoos

Das Weidmoos erstreckt sich zwischen Ettal und Oberammergau. Es wird von der Ammer durchflossen. Entstanden ist das Weidmoos durch Verlandung eines nach der Eiszeit hier gelegenen Schmelzwassersees. Das 159 ha große Moorgebiet wurde 1982 unter Naturschutz gestellt.

|

Links: Lauf der Ammer durch das Weidmoos Richtung Oberammergau. Rechts: Moorkomplex mit Blick auf Falkenwand und Kofelspitze, dem "Kleinen Matterhorn" von Oberammergau. |

|

|

|

Ein Großteil des Weidmooses ist durch die Pfeifengras-Wiese (Molinietum caeruleae) geprägt. Das ist eine ungedüngte Streuwiese, die wegen ihrer Nährstoffarmut auch Arten der Flachmoore und weitere Magervegetation enthält. Das bedingt einen bemerkenswerten Artenreichtum. Die Mahd der Flächen über viele Jahrhunderte durch die heimischen Landwirte sichert diese hohe Artenvielfalt. Zu den engeren Charakterarten zählen Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe), Pracht-Nelke (Dianthus superbus) und das äußerst seltene Karlszepter (Pedicularis sceptrum-carolinum, Abb. links). Es hat hier sein größtes Vorkommen in Deutschland. |

|

Der Blaue Tarant oder Sumpfenzian (Swertia perennis) ist eigentlich eine Art der Kleinseggen-Flachmoore und damit eben auch bezeichnend für die Pfeifengras-Wiese. Karlszepter und Tarant sind Musterbeispiele für die arktisch-alpine Disjunktion. Bei diesem Verbreitungsmuster kommen die Arten in den Nordalpen und dann erst wieder viel weiter nördlich vor. Sie waren Bestandteil der eiszeitlichen Tundrenvegetation zwischen den Alpengletschern im Süden und dem Skandinaviengletscher im Norden. Nach der Eiszeit zogen sich die Gletscher zurück und die Pflanzen folgten ihnen nach. |

|

|

|

Links: Die zahlreichen Orchideen waren längst verblüht - bis auf eine: die sehr seltene Einknolle (Herminium monorchis). Unten: Als die meisten auf der Zugspitze waren, konnte Tage später im Murnauer Moos mit dem Wohlriechenden Lauch (Allium suaveolens) eine weitere strenge Charakterart der Pfeifengras-Wiese aufgespürt werden.

|

6.8. Lindertal

|

Der Weg führte von Linderhof im Tal durch den Wald nach Graswang.

Hier fanden wir in einem feuchten Graben eine Ringelnatter (Natrix natrix, links).

An wasserzügigen Stellen breiteten sich Rasen des Sprossenden Bärlapps (Lycopodium annotinum, unten links) aus und am Wegesrand stand die Pracht-Telekie (Telekia speciosa, unten rechts). |

|

|

|

Auf dem Weg nach Graswang kamen wir am Elmaubach vorbei, der als alpiner Wildbach bei Hochwasser das Ufer annagt und durchwateten die Furt des Elmaugrieses.

|

Als floristische Besonderheit wuchs am Waldrand das Kahle Deutsche Greiskraut (Senecio germanicus ssp. glabratus). Die Art ersetzt in den Alpen das Harzer Greiskraut (S. hercynicus) der Mittelgebirge, auch der Eifel. |

7.8.: Oberammergau: Pürschling

|

Ein Sessellift fährt von Oberammergau auf den Kolbensattel. Dort ist eine Hütte mit einem großen Spielplatz. Ideal für Familien mit Kindern. Hinab geht es neben dem Sessellift auch mit Schlitten auf einer Sommerrodelbahn. Einige ließen sich diesen Spaß nicht entgehen. Vom Kolbensattel (links) führte eine Wanderung durch den Wald auf die Stufe der Almen (unten). Das August-Schuster-Haus am Pürschling liegt auf 1564m ü. NN. |

Die Kühe auf der Alm boten eine bunte Mischung verschiedener Rassen. Neben Schwarzbunte waren Anklänge von Tiroler Grauvieh, Werdenfelser, Tux-Zillertaler und andere Rassen vertreten.

An wasserzügigen Stellen fanden wir den Bach-Steinbrech (Saxifraga aizoides)

|

Zwei unentwegte Kletterer sind vom Kolbensattel in Richtung Am Zahn aufgestiegen und über den Grat des Sonnenbergs zum Pürschling gelaufen. |

|

8.8. Linderhof

Da wir uns im ehemaligen Reich des Märchenkönigs, Ludwigs II. von Bayern befinden, Neuschwanstein, die Herreninsel im Chiemsee, der Schachen mit dem prächtigen Jagdschloss sind nicht weit, ging für Einige kein Weg daran vorbei, dem Schloss und Park von Linderhof einen Besuch abzustatten. Neben seinen amtlichen Verpflichtungen, die ihn an München banden, hielt sich Ludwig am häufigsten von all seinen Schlössern in Linderhof auf.

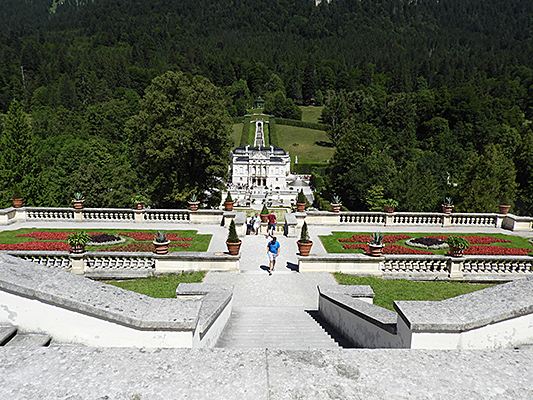

Oben: Blick vom Musikpavillon auf den Teich der Kaskade, Schloss, Terrassengärten und den Venustempel.

Unten: Blick vom Venustempel über die Terrassengärten, Schloss und Kaskade zum Musikpavillon.

Restauriert und öffentlich wieder zugänglich ist die Venusgrotte, eine künstliche Tropfsteinhöhle, die 1875-77 in nur zwei Jahren Bauzeit errichtet wurde. Für die alleinige Nutzung durch König Ludwig II. erbaut, war sie die größte künstliche Grotte des 19. Jahrhunderts mit 90 Metern Länge und bis zu 14 Metern Höhe.

Ludwig II. nutzte sie als interaktive Schaubühne, um ferne Orte und Opernszenen mit möglichst perfekter Illusion nacherleben zu können. Das Bühnenbild stammt aus dem I. Akt der Wagner-Oper »Tannhäuser« und ist genau nach dessen Bühnenanweisungen angelegt. Sie ist auch der berühmten Blauen Grotte auf der Insel Capri nachempfunden.

1878-1881 erhielt die Grotte ihre für die damalige Zeit hochmoderne elektrische Beleuchtung. Mit Hilfe auswechselbarer farbiger Glasvorsätze konnte die Grotte in verschiedene Farben getaucht werden: Rot für die Venusbergszene, Ludwigs Lieblingsfarbe Blau und weitere Farben. Die Linderhofer Grotte ist mit ihrer damals hochinnovativen Illusionstechnik ein besonders eindrückliches Beispiel für das Streben des 19. Jahrhunderts zum möglichst perfekten Gesamtkunstwerk.

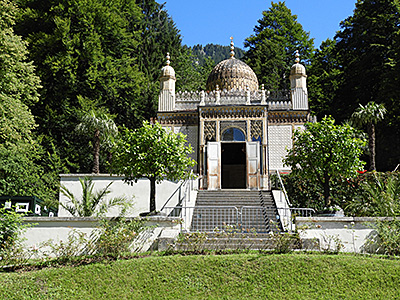

Oben: Grotte im blauen Licht von Capri. Unten: der Maurische Kiosk

Schmuckvase am Schloss |

Wasserparterre mit großer Fontäne |

Am Abend gab es im Rahmen der Internationalen Sommerakademie Ettal mit einem Klavierabend das Eröffnungskonzert in der Rosner Aula des Klosters direkt gegenüber dem Hotel. Der Pianist Sandro Nebieridze spielte Werke von Ludwig van Beethoven, Camille Saint-Saëns, Johann Sebastian Bach, Alexander Skrijabin und Igor Strawinsky. Der Abend bot eine breite Palette virtuoser Klaviermusik von klassisch getragen bis feurig modern.

9.8. Unterammergau: Museumsschleifmühle

Aufgrund einer geologischen Laune der Natur hat der Kalkstein hier einen ungewöhnlich hohen Silikatgehalt. Dadurch ist es ein hervorragendes Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schleifsteinen. Das hat Unterammergau bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts sehr wohlhabend gemacht.

Im Schleifbachtal gab es zahlreiche Schleifmühlen, von denen eine als Museum wieder instand gesetzt worden ist ist. Einmal im Monat wird sie in Betrieb genommen, um die alte Technik zu demonstrieren.

Auf dem Weg von der Bahn dorthin zeugten einige prächtige Fachwerkhäuser im Ort vom ehemaligen Reichtum. Dazu gehören eindrucksvolle Beispiele der Lüftlmalerei.

Der Weg führte auch an einer Parzelle vorbei, auf der „biologisch“ gegärtnert wurde.

| In der Wetzsteinmacherei konnten wir die durch Wasserkraft angetriebenen Steinsägen und Schleifbänke bewundern ebenso wie die Werkstatt für die Feinarbeit. |  |

Die verschiedenen Stadien der Bearbeitung der Wetzsteine, die vor allem für die Schärfung der Sensen bei der Wiesenmahd verwendet wurden, waren auf einem Brett in der Wetzstoamacherei gezeigt.

Der fertige Stein sieht dann so aus:

Eine andere Gruppe ist durch die Schleifbachklamm noch einmal bis zum Kolbensattel aufgestiegen und dann mit dem Sessellift nach Oberammergau heruntergefahrenn.

|

|

|

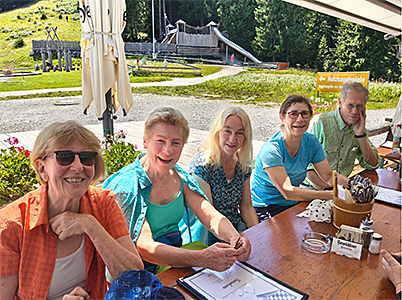

Rast auf dem Kolbensattel |

10.8. Oberau: Panoramaweg

Der Weg führte durch den Wald über den Auerberg und stieg stetig an. Einige Abschnitte führten sehr nah an steilen Felsabbrüchen vorbei.

|

|

|

|

Der lückige Wald auf Kalkboden war von wärmeliebenden Staudensäumen geprägt. Typische Arten sind das rechts abgebildete Laserkraut (Laserpitium latifolium), Berg-Haarstrang (Peucedanum oreoselinum), Salomonssiegel oder Echte Weißwurz (Polygonatum odoratum) und Ästige Graslilie (Anthericum ramosum). |

Vom Höhenrücken aus hatte man an einigen Aussichtspunkten, die zur Rast einluden, eine gute Sicht auf das breite Trogtal der Loisach und das Wettersteingebirge. Durch den Dunst konnte man die Zugspitze erahnen.

11.8. Oberammergau: Laber

|

Der Laber ist der Oberammergauer Hausberg. Der Gipfel ist komplett überbaut. Das Gebäude enthält die Bergstation der Seilbahn, eine Gastronomie und eine Funkrelaisstation. |

|

Einige sind über den Klettersteig zum nahen Ettaler Manndl gewandert.

Links: Der Einstieg zum Klettersteig. Unten: Der Doppelgipfel des Ettaler Manndl. |

| Ähnlich wie bei Unterammergau scheint der Anteil an Silikat im Fels relativ groß zu sein. Jedenfalls gibt es am Laber überraschend viele Säurezeiger. Der spektakulärste ist der Ungarische Enzian (Gentiana pannonica). |  v v |

|

Beherrschende Vegetation unter dem Laber ist eine Hochstaudenflur, deren bezeichnendste Arten der Schabenkraut-Pippau (Crepis pyrenaica, links) und das Wollige Reitgras (Calamagrostis villosa, unten) sind. Sowas ist in Deutschland mal aus den Berchtesgadener Alpen beschrieben worden aber weiter westlich nicht. |

|

Drei Leute sind bis Oberammergau abgestiegen. Die meisten sind aber zur Bergstation zurückgegangen. Mitte links eine große Herde des Wolligen Reitgrases. |

12.8. Garmisch-Partenkirchen: Zugspitze

In Garmisch-Partenkirchen gibt es einen eigenen Bahnhof, der am Olympia-Eisstadion liegt (links), für die Zugspitze. Diese wird touristisch als „Top of Germany“ beworben; entsprechende Menschenmassen zieht sie an. Ab Grainau (rechts) fährt eine Zahnradbahn bis auf das Hochferner-Plateau.

|

|

|

|

|

Dort angekommen, breiten sich heute nur noch Fels- und Schotterflächen aus, die im Winter als Skipisten präpariert werden. Der Schneeferner-Gletscher (links) ist nur noch in traurigen Resten vorhanden, die auch kaum zu erkennen sind, weil sie vielfach von Steinschutt überdeckt sind. Dem Höllental-Gletscher (rechts) geht es etwas besser, aber auch er ist seit Jahren auf dem Rückzug und wird den Hochferner nur um wenige Jahre überleben.

Der touristische Ansturm überrollt das Münchener Haus (oben), die älteste Berghütte auf der Zugspitze, genauso wie die letzten Meter zum Gipfelkreuz (unten). Es bilden sich lange Schlangen oft unzureichend ausgerüsteter Menschen, die dennoch den gesicherten Steig zum Kreuz unbedingt „klettern“ wollen, um ein Gipfelfoto zu machen.

Nicht minder belagert ist der Eibsee (links), der auf der Höhe von Grainau liegt. Es gibt mittlerweile Überlegungen, den Touristenstrom zu begrenzen. Der Ansturm auf die Zugspitze hat sich mit der neuen Seilbahn, die pro Fahrt ganze Busladungen befördert, deutlich erhöht.

13.8. Ausklang

Der Tag stand zur freien Verfügung. Einige erkundeten die Umgebung des Klosters.

|

|

Andere machten eine letzte Wanderung, grüßten die Berge und kühlten die qualmenden Füße im Bach.

|

|

Das obligatorische Gruppenfoto entstand schon direkt am ersten Tag vor dem Hotel.